Se Paris é a França, Coney Island, entre junho e setembro, é o mundo.

George Tilyou (1862-1914), criador do Steeplechase Park, o primeiro da ilha

Mais do que uma viagem longa, o percurso de 20 e poucos quilômetros que separa o Midtown, em Manhattan, da distante Coney Island, no sul da cidade de Nova York, representa um abrupto mergulho no tempo. Nada mais alheio ao clima de opulência, sofisticação e pragmatismo, que caracteriza Manhattan, do que o ambiente rarefeito de terrenos vazios, sobras de demolições, amplos estacionamentos e restos de parques de diversão e freak shows decadentes. Espiritualmente desconectados um do outro, Coney Island e Manhattan são dois mundos avessos, separados, no entanto, por apenas uma hora de metrô e situados na mesma cidade.

À medida que o trem avança pelo Brooklyn profundo – já tendo aflorado na superfície do chão desde a ponte Manhattan –, atravessando terrenos baldios e estações suburbanas, voltamos a sentir o quanto a ilha-coração de Nova York é uma isolada bolha de prosperidade. Mas não é a oposição binária entre riqueza e pobreza, ou entre centro e periferia, o que mais choca e fascina quando finalmente aterrissamos na estação Stillwell, na esquina da avenida de mesmo nome com a Surf Avenue. Coney Island é, ela mesma, um autêntico mundo em formol, assim como os anões, bebês siameses, fetos de duas cabeças, de três pernas, de um olho só, ou as mulheres sem cabeça, que ainda estão lá (real ou supostamente) à espera de visitantes. Um formol que, entretanto, não os conservou muito bem, pois se a vida em Coney Island parece emergir diretamente de um túnel do tempo, ela está, há muito, em avançado processo de decomposição.

Altos, monótonos e opressivos conjuntos de edifícios habitacionais de tijolo escuro, vastas áreas de pátios ferroviários e terrenos baldios são todos elementos comuns a paisagens suburbanas. Mas Coney Island tem muito mais do que isso. Naquele lugar pulsa uma enorme energia represada, que atingiu o seu ápice há aproximadamente 100 anos e que de lá para cá vem agonizando e carregando consigo as marcas dos maus tratos sofridos ao longo de todo o século 20 sem, no entanto, perder a sua essência estranha. Tão estranha e longínqua que hoje se perde na poeira dos tempos e da areia em constante suspensão pelos fortes ventos do litoral, na boca de entrada da baía de Gravesend, na foz do rio Hudson. Ambiente rarefeito e densidade histórica, eis aí uma curiosa combinação que tem atraído para lá a atenção de inúmeros e importantes artistas norte-americanos ao longo das décadas, em busca menos de um patrimônio histórico real do que de um certo estado de espírito, uma Coney Island da mente – título do mais importante livro de poemas de Lawrence Ferlinghetti. Um lugar pararreal que paira acima do chão, como um eterno “circo da alma”.1

Para o turista estrangeiro, Coney Island aparece como destino discretamente sugerido nos guias e mapas da cidade apenas por abrigar o Aquário Municipal, de modesto interesse. Mas já num grau menos standard e mais heterodoxo de informação turística, o lugar pode atrair visitantes por motivos variados: sejam os interessados em assistir aos jogos de beisebol do Brooklyn Cyclones no KeySpan Park, sejam os que desejam participar das festas da Parada da Sereia, em junho, dos torneios de devoradores de cachorro-quente, no dia 4 de julho, no histórico Nathan’s Famous, ou ainda das travessias a nado em águas geladas do Coney Island Polar Bear Club, na noite do Réveillon. Todas, atrações ligadas ao universo da diversão, do entretenimento, da curiosidade ou da bizarrice, que marcam a essência do lugar desde as últimas décadas do século 19, quando Coney Island se tornou um dos maiores destinos turísticos de massa do mundo em razão de sua praia e de seus delirantes e reluzentes parques de diversão: o Steeplechase (1897), o Luna Park (1903) e o Dreamland (1904).

Antiga estância balneária para a classe alta nova-iorquina, a ilha situada ao sul de Long Island passou a ser invadida pelas multidões populares depois da construção das primeiras obras de infraestrutura que a conectaram à cidade: a ferrovia (1865), a linha de balsas (1881), as pontes do Brooklyn e de Williamsburg (1883 e 1903) e o metrô (1915). Assim, Coney Island desponta na história – junto com a modernidade – associada ao fenômeno das grandes concentrações metropolitanas, à efemeridade do dia de lazer fora (mas próximo) da cidade e à ascensão do universo mental da fantasia em grande escala, num arco amplo de possibilidades que vai do conto de fadas ao burlesco. Como escreveu Máximo Górki, que lá esteve em 1906:

As pessoas amontoadas nessa cidade realmente chegam a centenas de milhares. Entram nas cabines como enxames de moscas negras. As crianças perambulam, quietas, com a boca aberta e os olhos deslumbrados. Olham em volta com tal intensidade, com tal seriedade, que vê-las alimentando suas pequenas almas com esse horror, que tomam erroneamente por beleza, inspira um doloroso sentimento de piedade.2

De acordo com a descrição feita pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas no célebre Nova York delirante: um manifesto retroativo para Manhattan, nos domingos de verão do final do século 19, “a praia de Coney Island se torna o lugar de maior densidade demográfica do mundo”, sepultando definitivamente sua antiga vocação de balneário natural. A partir daí, em vez de suspender a pressão urbana, ela passa justamente a propor a sua intensificação nervosa, contrapondo à artificialidade da metrópole não o antídoto da natureza, mas a duplicação do “sobrenatural”: a lua, o onírico… Na mesma linha, o “banho elétrico” – com a iluminação da praia em torno de 1890 – não só permitiu dispersar melhor a multidão em dois turnos de banho de “sol” e mar, como reforçou a vocação do lugar pela artificialidade extrema.

Ainda segundo Koolhaas, o skyline do Luna Park era formado por uma miríade de torres, espirais e minaretes em estilos livres, que iam do renascentista ao oriental, criando um espetáculo de agulhas extravagantes que se somavam a uma teia de cabos e lâmpadas pendurados, figurando a paisagem lunar do parque como uma poderosa “cidade elétrica”. Mas o aspecto irreal dessa fantasia era apenas a face encantatória de uma infraestrutura solidamente consistente. Em 1907, o Luna Park tinha 1.700 empregados na temporada de verão, além de um sistema com estação de telégrafo e carbograma próprios, rádio e serviços telefônicos, 1,3 milhão de lâmpadas, uma população de 500 animais e 1.326 torres e minaretes construindo um skyline nunca visto. Nada fora de propósito, no entanto, uma vez que na alta estação, os três parques de Coney Island recebiam a “investida furiosa de mais de um milhão de visitantes por dia”, como diz Koolhaas.

Tal excitação moderna – que combina uma certa inocência da cultura de massas nascente com um kitsch suburbano –é o que subjaz aos retratos de figuras anônimas nos parques de diversão feitos por Walker Evans nos anos 1920 e 1930, assim como à gigantesca aglomeração de pessoas na praia, celebrizada por Weegee (Crowd, 1940). Anterior aos “paraísos artificiais” de Las Vegas e da Disney – seus filhos bastardos e dissidentes –, Coney Island é então o lugar de uma fricção tangível entre a experiência cotidiana alienante de trabalhadores urbanos e suas famílias e o alumbramento da fantasia efêmera. Já no final dos anos 1950, quando Robert Frank fotografa cenas noturnas de bêbados caídos na praia nas fes‑

tas do Dia da Independência norte-americana (Coney Island4th of July 1958), é o lado escuro e já desromantizado daquela experiência que aparece. Momento em que a solidão e a alienação retornam como a verdade recalcada de vidas cujos horizontes estão sendo progressivamente estreitados.

Também pela música popular a ilha tem presença marcante no imaginário norte-americano, num espectro de canções que vai do doce sucesso em jogral dos barbershop quartets (“Goodbye, my Coney Island Baby”), dos anos 1940, e da doo-wop song dos The Excellents nos 1960 (“Coney Island Baby”, 1961), cantando a saudade de um amor de verão perdido, até as releituras homônimas e mais recentes de Lou Reed e Tom Waits (“Coney Island Baby”, 1976 e 2002), em que ambiências soturnas ou agressivas revertem a imagem de idílio nostálgico que emanava da ilha, ao mesmo tempo que reforçam a sua caracterização como paraíso dos desajustados: um lugar “como um circo ou um esgoto” onde “pessoas diferentes” com “gostos peculiares” encontram o seu refúgio.3

Mas se o juízo negativo de Górki representava Coney como um lugar no qual a consciência ressecava sob o brilho intenso, talvez a impressão de outro eminente visitante tenha sido outra. Convidado a dar uma conferência na Clark University, Freud visitou a ilha em 1909. E, em que pese tanto a sua conhecida rejeição pelos Estados Unidos quanto a falta de uma documentação mais precisa sobre essa viagem, espalhou-se o boato de que Coney Island teria sido o único lugar a agradá-lo. Tal é o subtexto de uma exposição exibida até março de 2010 no Museu de Coney Island, em comemoração aos 100 anos desse mito, e sobre a qual o repórter do The New York Times diz o seguinte: “Independentemente do que ele tenha pensado sobre Coney Island, a exposição parece sugerir que Coney Island gosta de Freud” .4 E, de fato, a associação entre inconsciente, teatralidade e irrealismo dá subsídios para muita especulação, como fez o pesquisador Norman M. Klein em sua novela Freud in Coney Island and Other Tales.5 Nessa narrativa, que embaralha o documental e o ficcional, Freud se deixa em parte encantar pelas fantasias bíblicas erotizadas de Coney, em que se combinavam grandes estátuas com sexo à mostra, meninos reais vestidos de Mefistófeles vendendo amendoim e pipoca e fazendo brincadeiras nonsense e atrações com encenações de grandes catástrofes naturais e humanas, como incêndios em edifícios altos e em barcos no Mississippi, ou a destruição de Pompeia pela erupção do Vesúvio. O Freud de Klein, no entanto, não deixa de ver no excitante exagero cafona do lugar o sintoma de um problema tipicamente norte-americano, que qualifica como a obsessão por uma “estranheza e divertimento irresponsável”. Tão “irresponsável”, que fabricava casais novos nos chamados “Tonéis do amor”, onde homens e mulheres desconhecidos se desequilibravam no interior de um cilindro, sendo atirados uns aos outros –— donde seguiam, depois, em barquinhos para dois em túneis escuros. O que pensar disso em tempos tão paranóicos por ameaças de assédio sexual e atentado ao pudor?

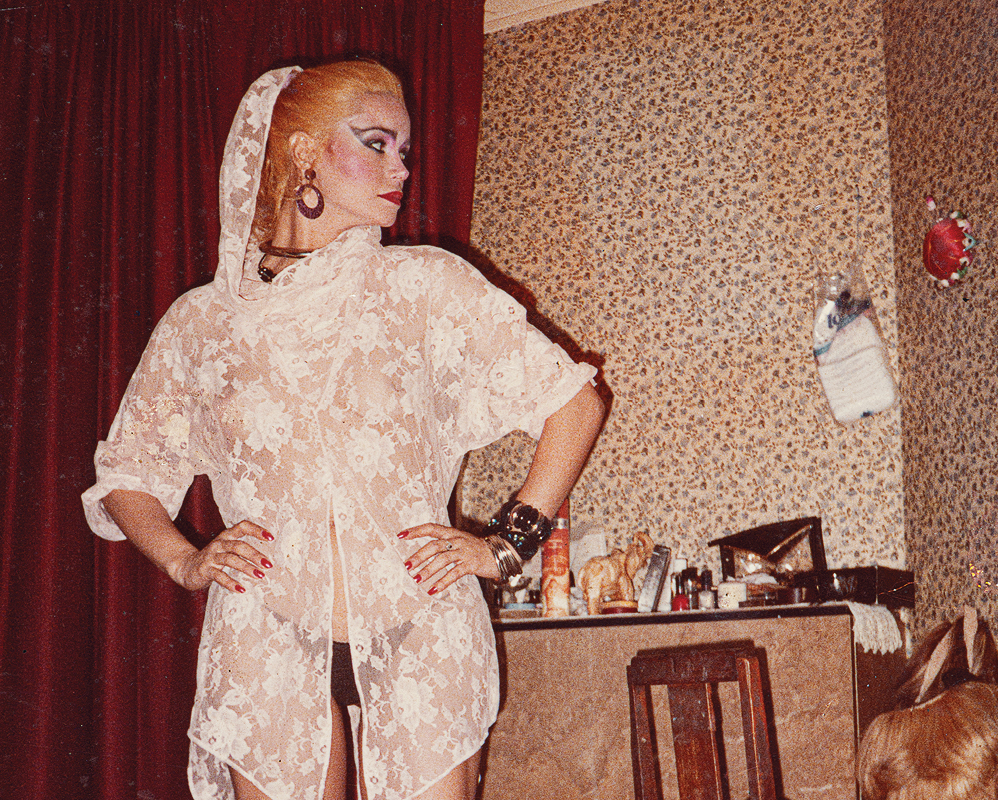

Coney Island talvez seja o desdobramento moderno, e o ponto de mutação (norte-americano), daquilo que foi a relação simbiótica entre pompa, divertimento, exotismo e aberração na sociedade vitoriana, e que tão profundamente marcou as Feiras Mundiais do século 19. Não por acaso, boa parte do imaginário e do maquinário de Coney veio das Feiras, tais como rodas-gigantes, montanhas-russas, torres, obeliscos e o Parachute Jump, estrutura metálica que suspendia pequenos paraquedas em suaves descidas. Assim como, também, pigmeus africanos, índios sul ou norte-americanos, clowns e deficientes físicos de vários tipos, que eram exibidos lá em jaulas ou em shows circenses. Na virada do século, Coney Island tornava-se a pátria final desses objetos e seres, abrigando, por exemplo, uma cidade de anões – chamada Lilliputia – no interior de Dreamland, que ali formaram uma “comunidade experimental permanente”, onde a promiscuidade, a homossexualidade, a ninfomania e outras perversões morais eram exibidas, encorajadas e premiadas com títulos de nobreza, “ressaltando a distância entre o comportamento real e o implícito”.6

Portanto, nada parece mais discrepante em relação à moral casta e politicamente correta da sociedade multicultural contemporânea do que os horrores irresponsáveis de Coney Island – que em meio a ela, não por acaso, se tornou um espectro. Tendo em vista isso, é muito interessante levar em conta a ideia central de Rem Koolhaas em seu manifesto retroativo para Manhattan, no qual Coney Island é protagonista, figurando como uma “Manhattan embrionária”: a “incubadora dos temas incipientes e da mitologia infante” da ilha maior. Os temas são a obsessão pela artificialidade e pela fantasia e o uso da tecnologia para a construção de um aparato físico e simbólico fantástico e desinibido. Pois, para Koolhaas, os arranha-céus de Nova York não são a expressão de uma racionalidade burocrática, e sim a materialização de um delírio hedonista, que se deslocou do mundo do divertimento (Coney Island) para o mundo dos negócios (Manhattan), eliminando sua carga de irracionalidade, mas mantendo, no entanto, o mesmo espírito de fantasia. É o que ele chama de “vida dupla da utopia”, um processo de transformação da “parafernália da ilusão” (eletricidade, ar–condicionado, tubulações, telégrafos, trilhos e elevadores) em “parafernália da eficiência”. Assim, curiosamente chegamos ao ponto nevrálgico onde o texto começa. Se Coney Island é a gênese de Manhattan, como elas podem ter se afastado tanto a ponto de representar hoje universos tão avessos e inconciliáveis?

Voltando à narrativa histórica, em maio de 1911, a fiação elétrica dos demônios que decoravam a fachada do “Fim do mundo” de Dreamland entrou em curto-circuito, desencadeando um incêndio que se espalhou rapidamente com o forte vento marítimo. O duro golpe do real iria cobrar o saldo daquela inflação de delírios escatológicos fantásticos, reduzindo o parque a cinzas em apenas três horas. Seu imenso terreno viraria em seguida um campo baldio para estacionamento de veículos e amplas áreas livres. Também o Luna Park se incendiou em 1914, mesmo ano em que morreu George Tilyou, e o Steeplechase muda de mãos, restando até os anos 1960 como um mero coadjuvante da praia, que permanece, segundo Koolhaas, a “arena superpovoada da ditadura do proletariado, ‘monstruosa válvula de escape da metrópole mais sobrecarregada do mundo’”.

O saldo do trauma é a decisão de aplacar os excessos anteriores com o remédio higienista, tal como o conquistador que salga o chão da terra inimiga. Quando, nos anos 1930, o chefe do Departamento de Parques de Nova York, Robert Moses, incorpora Coney em sua jurisdição, empreende uma cruzada para transformá-la em um grande parque público. “Absorto em sonhos de avenidas arborizadas e ladeadas de gramados e boas quadras de tênis, ele considera a estreita faixa litorânea sob seu controle a base para deslanchar uma ofensiva que, gradualmente, substituirá a retícula das ruas de Coney por uma vegetação inócua”, ocupada apenas por edifícios grandes e espalhados, como o anódino Aquário Municipal, que ele constrói em 1957, em parte do terreno onde antes ficava o Dreamland. Segundo o diagnóstico mordaz de Koolhaas, “o Aquário é uma revanche modernista do consciente contra o inconsciente: seus peixes – ‘habitantes das profundezas’ – são obrigados a passar o resto da vida num sanatório”.

No pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido como o período dos “anos dourados” da indústria cultural norte -americana, em que os gadgets de consumo se tornam acessíveis a uma ampla camada da população, o lazer coletivo sofre um drástico processo de desconcentração. Tendo mais brinquedos em casa, e podendo acessar – graças ao automóvel individual – praias e parques menos lotados e mais bem frequentados, como Jones Beach, a classe média nova-iorquina vai abandonando Coney Island, que passa a sofrer com os problemas crônicos de bairros periféricos, como assaltos, crimes, tráfico de drogas e guerras de gangues.

O golpe final vem em meados dos anos 1960, quando o endividado Steeplechase Park entra em falência e é comprado pelo magnata e especulador imobiliário Fred Trump, que pretendia forçar o governo a alterar o zoneamento da região e transformar o local em uma Miami Beach nova-iorquina. Segundo a descrição de Charles Denson, biógrafo de Coney, na véspera de demolir o parque, Trump convidou amigos e personalidades para arremessar tijolos contra a fachada de vidro do Palácio da Alegria, enquanto modelos de biquíni posavam para fotos sobre as escavadeiras de tratores.7

Depois de Moses e Trump, o mais novo inimigo mortal de Coney Island e sua trupe mambembe veio a ser o também especulador Joseph J. Sitt, dono da Thor Equities, que em 2005 se tornou proprietária de 50 mil m2 no coração da área de parques da ilha, ao longo da faixa que margeia o calçadão. Uma vez proprietária dos terrenos de parques ainda remanescentes até aquele momento, como o Astroland, a Thor foi forçando suas falências pelo não pagamento de mensalidades do aluguel.8 Seguindo estratégias especulativas, muitos terrenos – agora vazios – entraram em letárgico adormecimento à espera de um rezoneamento e, consequentemente, de valorização. O plano declarado de Sitt era construir um enorme resort ao estilo Las Vegas, acompanhado de um parque aquático, torres de hotéis tipo Bellagio e condomínios fechados.9 Com a demolição da montanha-russa Thunderbolt, em 2000, e o fechamento do Astroland, em 2008, a área de parques de Coney foi reduzida a menos de 12 mil m2, uma parca memória daquilo que um dia foi o conjunto de parques de diversão mais efervescente do planeta. À boca pequena, foi dado como certo, entre a população de Nova York, que tudo ali seria demolido em pouco tempo.

Mais recentemente, a proposta de “revitalização” de Coney Island – como ponta de lança de um processo de descentralização dos destinos turísticos de Nova York –, apareceu como uma das importantes bandeiras de campanha na segunda reeleição de Michael Bloomberg à prefeitura da cidade, em novembro de 2009, contando também com apoios de peso, como o da Municipal Art Society de Nova York, e do The New York Times.10

Finalmente, também em novembro de 2009, depois de tensa negociação, a prefeitura desembolsou 95,6 milhões de dólares para comprar pouco mais de metade dos terrenos da Thor (28 mil m2), com o objetivo de incentivar a reconstrução de parques de diversão na área, combinados à edificação de conjuntos residenciais para média e baixa renda.

O que se pergunta agora é qual será o sentido real dessa revitalização. Em seu editorial de 3 de fevereiro de 2009, o The New York Times defende a seguinte posição:

A nova Coney Island não deve ser um parque temático. Não uma Six Flags nem uma Disney World. Ela deve ser uma atraente adaptação de Dreamland, Luna Park, e os outros parques exóticos que sempre fizeram Coney Island esplendidamente única, um tipo de irrealidade nova-iorquina.11

Quer dizer, o que se teme, evidentemente, é a pasteurização do lugar como um parque temático domesticado, como um grande mall a céu aberto, o que finalmente esterilizaria Coney Island não pela depredação e o abandono, mas com uma injeção letal em seu próprio “ser”. Se cumpriria, assim, o movimento autofágico da modernidade descrito e analisado por Marshall Berman em Tudo que é sólido desmancha no ar, 12 segundo o qual a necessidade de revolução permanente da modernidade a empurra a devorar suas próprias conquistas anteriores. Por esse caminho, Coney Island seria mãe e vítima de Manhattan (sua cria e algoz), tendo Robert Moses – o grande vilão do livro de Berman – como o primeiro capataz de uma linhagem matricida.

Hoje, a semelhança entre Coney e Manhattan só pode ser reconhecida como uma grande boutade. Aliás, foi devido à ação delirante de um francês que essa longínqua aproximação se deu de forma mais recente e fulgurante – e talvez derradeira –, em agosto de 1974. Refiro-me à performance do equilibrista Philippe Petit, para quem os monólitos alinhados do antigo World Trade Center criavam um pedestal perfeito para a travessia na corda bamba, a 400 metros de altura. E foi o que ele de fato fez, para espanto geral, cruzando por várias vezes, sobre um cabo de aço, a distância de 43 metros entre as torres norte e sul, utilizando apenas os seus pés e uma vara de contrapeso. Como não pensar nessa travessura, bela e minimalista, como um Parachute jump horizontal, solitário e lento? Ou, como não pensar também que Philippe Petit, talvez em homenagem inconsciente à história de Nova York, tenha “coneyislandizado” Manhattan por 45 minutos?

Quando, no recente filme de James Marsh O equilibrista [Man on Wire, 2008], assistimos à amadora e bem-sucedida invasão de Petit e sua turma ao interior das Torres Gêmeas, coroada por sua arriscadíssima travessia no raiar da manhã – talvez no mesmo horário em que os aviões viriam a se chocar contra as torres, 27 anos e um mês depois –, não podemos deixar de pensar no curto-circuito entre a graça (beleza gratuita) e o pragmatismo no mundo atual. Afinal, o que parece enfurecer os policiais e as autoridades nova-iorquinos, naquele caso, não é tanto a afronta causada, mas a profunda incompreensão, por parte deles, da razão gratuita do feito. E, imediatamente, passamos a pensar no quanto o espaço para aquele “divertimento irresponsável”, semelhante ao que teria sido detectado por Freud em 1909, se estreita cada vez mais no mundo pós-Torres Gêmeas – que é também um mundo pré-Torres Gêmeas futuras, as chamadas “torres da liberdade”. Um mundo que se, por um lado, se “disneylandizou” completamente, por outro, não está para muita brincadeira.