Bianca & nera

por SÉRGIO AUGUSTO

Da revista Cinema Hoje, jamais publicada, restam anotações e o projeto de Amilcar de Castro, devaneio gráfico até hoje inédito e que virou obra de arte porque impedido de se reproduzir gutenberguianamente

Achei um tesouro, dado como perdido há quatro mudanças e endereço. Uma joia de papel, medindo 28,5 cm de altura, 22 cm de largura e 1 cm de espessura. Não é um livro, podia ser um catálogo, mas era (e continua sendo) o protótipo de uma revista jamais publicada. Uma revista de cinema com 52 anos e ineditismo. Dela sobreviveu apenas a boneca (ou boneco, como preferem os paulistas, traduzindo mais literalmente a expressão dummy); ou seja, seu planejamento gráfico, seu leiaute. Guardada numa velha e desbotada pasta de cartolina azul, misteriosamente identificada com o nome de outra revista de cinema, A Scena Muda (pioneira do gênero no país e extinta em 1955), seria no máximo um memento gráfico se não tivesse sido leiautada e finalizada por um dos maiores artistas plásticos do Brasil contemporâneo, o mineiro Amilcar de Castro (1920-2002).

Não foi uma experiência de diletante. Além de escultor e pintor, Amilcar já tinha aplicado o muito que sabia de design gráfico no Jornal do Brasil, na segunda metade dos anos 1950, e depois daria uma demão de modernidade em outros cinco diários (Correio da Manhã, Última Hora, Estado de Minas, Jornal da Tarde e A Província do Pará) e nos livros da Editora Vozes. Não me lembro dele na redação do Correio da Manhã, só nas periódicas reuniões do tabloide alternativo JA, lançado por Tarso de Castro por volta de 1972 e graficamente projetado por ele. Em 1999, ele assinaria o projeto do “Jornal de Resenhas”, da Folha de S. Paulo.

Amilcar aceitou a encomenda da revista por motivos ignorados, talvez por simpatizar com a ideia, por ser uma novidade editorial e uma aventura inédita em seu currículo, mas nem o autor da proposta, o hoje decano da crítica de cinema Ely Azeredo, se lembra mais das circunstâncias em que o convite foi feito. Conheciam-se das redações da revista Senhor e do não menos legendário SDJB, o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil, que, apesar do nome, saía aos sábados, como já então convinha aos cadernos literários. Mesmo ciente de que não ganharia um tostão, Amilcar executou o serviço como se tivesse sido contratado por Henry Luce para redesenhar a Time. Fez tudo com esmero e extremo bom gosto, abrindo mão do logo, que seria desenhado à parte com a tipologia de uma velha máquina datilográfica, como os títulos da coleção de monografias Cinéastes d’Aujourd’hui, da francesa Seghers, única exigência feita por Ely, aceita pelo designer numa boa.

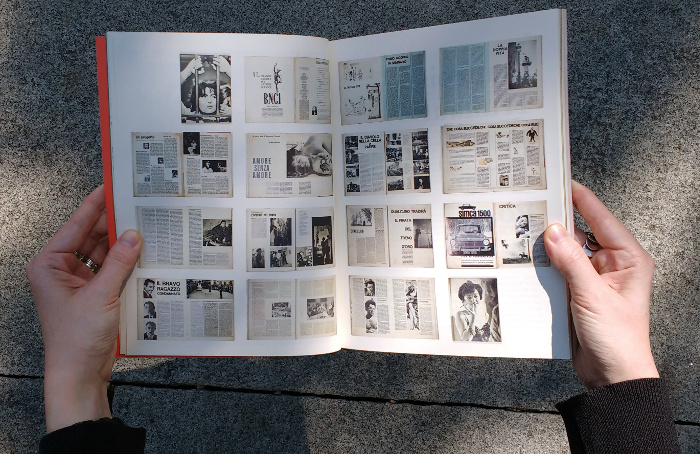

Foi a primeira boneca de revista que folheei na vida. Meu encanto com essas colagens de recortes extraídos de publicações europeias, sobretudo italianas, algumas de cinema, é ainda maior agora, ao constatar que nenhuma ruga afetou-lhe a aparência: se fosse editada, impressa e posta à venda em 2015, Cinema Hoje (seria este seu nome) faria bonito ao lado de qualquer revista, de cinema ou não. Sóbria, elegante, moderna – qualquer desses qualificativos lhe cairia bem. Já que nenhum mecenas se interessou em patrociná-la, nunca saberemos se Ely Azeredo e os demais críticos por ele agregados ao projeto lograriam ombrear-se com a performance gráfica de Amilcar.

Lançar uma revista especializada sempre foi o maior sonho dos críticos de cinema conformados com a ideia de que jamais dirigiriam ou produziriam um filme. No entanto, coube ao produtor e diretor, jamais crítico, Adhemar Gonzaga bancar a pioneira do gênero entre nós, a Cinearte (1926-1942), precedida, cinco anos antes, por A Scena Muda, mais um fanzine a serviço do cinema hollywoodiano do que uma arena de discussões estéticas ou mesmo uma publicação minimamente preocupada em abrir caminho para a implantação de uma indústria de filmes no país, como a Cinearte. Não por coincidência, A Scena Muda, produto de uma editora americana até no nome, acabou sendo a mais longeva das revistas de cinema editadas no Brasil. Circulou durante 34 anos, viu nascer e enterrou Cinearte, O Fan (boletim do Chaplin Club, 1928-1930), Filme (audácia editorial do crítico Alex Viany e do poeta cinéfilo Vinicius de Moraes, a mais séria e efêmera – dois números – de todas), mas não resistiu à concorrência de Cinelândia e Filmelândia, imitações servis de Modern Screen, Photoplay e outros veículos de propaganda dos grandes estúdios, e afinal saiu de cena em 1955.

O sucesso de publicações como a inglesa Sight & Sound (em circulação desde 1932) e as francesas Cahiers du Cinéma (fundada em 1951) e Positif (lançada em 1952) e a notável influência que exerceram sobre a teoria e a práxis cinematográficas, em especial a segunda –— celeiro da nouvelle vague e bússola de todos os seus epígonos mundo afora –, deram novo alento aos críticos daqui. Nos primeiros anos da década de 196 0, Ely Azeredo, então titular da coluna de cinema do vespertino carioca Tribuna da Imprensa, cismou de editar uma revista com o mesmo nome com que batizara a nascente nouvelle vague brasileira, mas Cinema Novo, apesar da solidariedade dos cinemanovistas, que lhe auguravam um papel similar ao da Cahiers du Cinéma, nem boneca ganhou. Pouco antes, Ely e o produtor Luiz Carlos Barreto cogitaram ressuscitar A Scena Muda, mas seu antigo proprietário não se interessou pela ideia.

Participei timidamente das discussões da Cinema Novo, nas acanhadas instalações da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, da qual me tornara secretário-geral por sugestão de Ely, a quem, aliás, devo minha iniciação na carreira de crítico de cinema. Fui seu interino na Tribuna da Imprensa por uns tempos, mas já escrevia no Correio da Manhã quando ele convocou alguns de seus pares para, juntos, concretizarem sua utopia. Até então, fazer revista de cinema highbrow, para cinéfilos, não para meros cinemeiros, parecia um dom exclusivo da crítica mineira, que já havia lançado duas: a Revista de Cinema (1954-1964), a melhor que já tivemos, cria de Cyro Siqueira e Jacques do Prado Brandão, mestres de toda uma geração de cineclubistas formada nas sessões e palestras do Centro de Estudos Cinematográficos de Belo Horizonte, e a Revista de Cultura Cinematográfica (1957-1963), ligada à Ação Católica da capital mineira. Esse truísmo só seria desmentido na década de 1980, em pelo menos três outras grandes capitais do país.

Embora prevista com as mesmas dimensões da Cahiers du Cinéma, na diagramação e no espírito, Cinema Hoje sempre me pareceu mais próxima da Bianco e Nero, impressão que desconfio induzida pela intensa utilização de recortes de publicações italianas usados na confecção da boneca. Toda em preto e branco – “Bianca e Nera”, apelidei-a na época –, Cinema Hoje só teria cor em seu logo, na capa e no alto da página de abertura, acima do expediente e ao lado do índice –— ou sommario, como aparece na colagem feita a partir de um catálogo da Unitalia Film, Il Film Italiano (n. 26, junho de 1959), deixado no original.

Três atrizes europeias ilustravam a capa e a contracapa da boneca. (Confesso não saber qual o tempo verbal mais apropriado, se o pretérito imperfeito, o futuro do pretérito ou, já que a temos diante dos olhos, o presente do indicativo.) Pois bem, na capa, Anna Magnani, numa cena de Inferno na cidade, drama carcerário dirigido por Renato Castellani em 1957; ao lado da grande diva do cinema italiano do pós-guerra, a novata Cristina Gaioni. Na contracapa, a austríaca Nadja Tiller, que em 1963 era o maior tesão do cinema alemão, páreo duro com a também vienense Senta Berger (destacada na página 13 da boneca).

Anexadas à boneca, encontrei indicações para a produção da revista, datilografadas em papel cor-de-rosa. Cinema Hoje seria impressa em “papel couché de menor brilho possível” e teria em torno de 70 páginas. Preço estimado: 500 cruzeiros (um exemplar da Senhor custava 300). Àquela altura, ainda não tinha um editor-chefe, apenas um conselho de redação, formado por Ely, Paulo Perdigão, Mauricio Gomes Leite (a mais brilhante revelação a Revista de Cinema de Belo Horizonte, então na editoria internacional do Jornal do Brasil), Luiz Carlos Oliveira (outro mineiro; não confundir com o cronista José Carlos Oliveira) e este que vos fala. Perdigão acumularia os cargos de secretário de redação e paginador. Caberia a mim editar as críticas e cuidar da revisão; Ely se ocuparia das reportagens e entrevistas; e Mauricio chefiaria a redação e o copidesque.

Em outra anotação, certamente posterior e datilografada em máquina diferente, encontrei o elenco dos prováveis colaboradores. Além dos citados, vários craques da primeira divisão da crítica carioca: Moniz Vianna, Salvyano Cavalcanti de Paiva, José Lino Grünewald, Carlos Heitor Cony, Geraldo Mayrink, Ronald F. Monteiro, José Haroldo Pereira, mais o crítico literário Fausto Cunha e o futuro curador da Cinemateca do MAM, Cosme Alves Neto. Dos 15 até aqui mencionados, 11 já morreram e um tomou, ao menos para mim, destino ignorado. Estranho agora a ausência de Paulo Francis, que só posso atribuir às relações estremecidas entre ele e Moniz Vianna, meses antes.

Afora o trivial da espécie (críticas, perfis, debates, filmografias, resenhas de livros e músicas de cinema, cobertura de festivais), um filme brasileiro de alguma importância – de preferência em cartaz ou prestes a estrear – seria analisado exaustivamente, segundo o modelo do sisudo mensário francês Téléciné. As entrevistas, porém, seguiriam o figurino consagrado pela Cahiers du Cinéma: um gravador e no mínimo dois membros da redação fazendo perguntas. Um mapa da produção nacional informaria aos leitores e técnicos quais filmes estavam sendo rodados ou em preparo, visando a facilitar a vida de profissionais à procura de um biscate – mais do que um mapa, uma bolsa de emprego. Na seção “Brasil hoje”, um artigo-reportagem daria conta de um problema (artístico, econômico, legislativo, associativo etc.) do cinema brasileiro, com as melhores soluções cristalizadas em resoluções e moções ou anteprojetos que a revista encaminharia aos poderes competentes. Os cineclubes teriam um espaço fixo, assim como o humor, com cartuns de Jaguar.

Os críticos franceses diriam: pas mal du tout.

Senti certa dificuldade para localizar algumas dessas seções no leiaute de Amilcar. Mas toda boneca é apenas um esboço, um devaneio gráfico que, no caso específico da Cinema Hoje, virou obra de arte: única, porque impedida de se reproduzir gutenberguianamente. Daí porque me limitei a desfrutá-la como quem perlustra um coffee table book de arte.

E fui folheando. Admirando e tentando identificar os filmes e as figuras escolhidas e coladas, sem me esforçar para encontrar na assemblage uma lógica, um sentido além do acaso.

A conjunção mais surpreendente e exemplar da gratuidade intrínseca a qualquer projeto gráfico dessa natureza, encontrei nas páginas 7 e 8. Um texto sobre o comediante da TV americana Bob Newhart, pelo jeito originário da Esquire e possivelmente escrito pela jornalista Helen Lawrenson, ganhou um título em italiano (“Amore senza amore”), mas não se refere a Newhart, nem à atriz que ilustra a página vazada (Romy Schneider), nem ao “primo film di Eriprando Visconti”, subtítulo da matéria. A imagem de Schneider é do episódio (“Il Lavoro”) que Luchino Visconti dirigiu em Bocaccio ’70. Eriprando era sobrinho de Luchino e um cineasta medíocre, cujo primeiro filme, Una storia milanese, lançado em 1962, nunca chegou ao mercado brasileiro, só à boneca de Cinema Hoje, quiçá a maior (ou única) glória de sua carreira.

Sérgio Augusto (1942) é jornalista e escritor, com passagem pelos principais veículos do país, do Pasquim à grande imprensa. É autor, entre outros, de Este mundo é um pandeiro (Companhia das Letras, 1989), ensaio fundamental sobre a chanchada no Brasil, Botafogo –— Entre o céu e o inferno (Ediouro, 2004), uma história do clube carioca, e O colecionador de sombras (e-galáxia, 2015), reunindo seus escritos sobre cinema publicados no Estado de S. Paulo, do qual é colunista.